« Vous savez, ce n’est pas rien une photographie. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas (…) »[1] C’est par cette phrase que tout bascule pour Julien D. jeune photographe français venu couvrir l’horreur d’une extinction ethnique. Et quoi de mieux pour son objectif que l’un des quartiers martyrisés de Gaza. Arpentant les rues où le chaos a pris résidence, le jeune homme désire prendre la plus originale des photos. Seulement tout semble hurler. «Les trottoirs sont une mer de gravats, de bouts de béton pulvérisés, de poutres brisées, comme si un géant avait écrasé la ville sous ses pieds »,[2] constata Julien, las de prendre toujours les mêmes clichés.

Là où le silence n’est qu’une trêve fragile entre deux explosions, un vieux libraire assis, plongé par la lecture d’un livre, entouré de centaines d’œuvres éparses à l’intérieur comme à l’extérieur attire son regard. Nabil, adossé au mur de sa bibliothèque, accroché encore à ses bouquins, lit à deux pas des ruines. « Comme si les mots pouvaient le sauver du bruit, de la souffrance, de la mort lente de la ville »[3], pensa Julien. Pas besoin de chercher plus loin, Julien tient sa photo.

Mais, Nabil A. refuse d’être un simple cliché de guerre ; il invite donc le photographe à entendre son histoire…

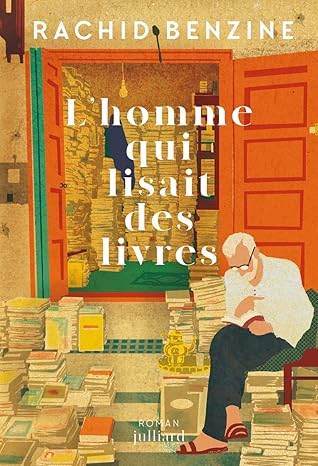

Rachid Benzine signe dans L’homme qui lisait des livres, une œuvre magistrale sur le pouvoir du récit : quand l’image ne suffit plus à dire la vérité d’un peuple, il reste les mots. L’auteur nous offre le portrait d’une dignité que rien ne peut abattre. Ce livre est construit comme un dialogue de transmission où la littérature devient une armure, une forteresse. En effet, chaque chapitre est lié à un auteur classique ou contemporain, montrant comment la fiction devient un bouclier contre une réalité brutale et enragée.

L’auteur nous retrace, à travers l’évocation de grands titres littéraires qui ont marqué la vie de Nabil, plus de 77 ans d’histoire palestinienne : l’exil de 1948, les camps de réfugiés, la prison, mais aussi ses amours et ses désillusions politiques.

De Shakespeare à Victor Hugo, en passant par la poésie de Mahmoud Darwich, Rachid Benzine nous offre une leçon d’humanisme universel :

- On peut coloniser une terre mais, on ne peut pas coloniser l’imaginaire d’un homme. Tant qu’il lit, il reste libre et ouvert au monde.

- Derrière chaque chiffre ou image scandée par les médias se cache une histoire, une vie. Apprendre à ralentir le regard, à laisser une place pour écouter la voix de l’autre est une manière de traiter les tragédies humaines.

- La culture est le seul héritage qui ne peut être réduit par les bombes, à condition qu’il y ait quelqu’un pour l’écouter et le transmettre. Le dialogue entre le vieil homme et le jeune homme symbolise le passage de témoin, le dépositaire d’une mémoire au-delà des murs de Gaza.

Nabil, sous influence littéraire, raconte ses lectures comme un lieu de vie, un acte politique de survie. La littérature n’est pas un luxe, c’est le cri de ceux qui n’ont rien lui murmure Victor Hugo dans Les Misérables. Celui qui cherche à préserver une droiture morale dans un monde qui veut le réduire à sa condition de victime. Lire au milieu des décombres est un acte de résistance, de révolte face au nihilisme de l’absurde de L’étranger ou de La peste d’Albert Camus. C’est faire l’effort de trouver un sens là où tout semble s’écrouler, où l’enfer est craché à la surface de la terre. Se libérer l’esprit pour ne pas être défini par l’oppresseur encourage Frantz Fanon dans les Damnés de la Terre. Prendre possession de son identité, c’est prendre possession de soi-même : sans le récit, on est une image vide.

Son roman ouvre la voie à l’espoir, à la capacité de rester « humain » à travers les références de Romain Gary dans La Promesse de l’aube. Nabil, par sa douceur et son humour, infuse au jeune Julien la beauté des mots, ceux qui sauvent.

Si Nabil se nourrit des auteurs « étrangers » comme bouclier intellectuel, c’est dans la poésie palestinienne qu’il puise sa force, sa résilience. Il y a une place particulière tenu par la figure de grands poètes palestiniens comme Mahmoud Darwich et Mourid Al Barghouti[4], qui ont su mettre des mots sur la dépossession, l’exil et l’attachement viscéral à cette terre. L’identité d’un peuple repose sur la beauté de sa langue et de ses paysages, pas seulement sur son statut de victime.

Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie[5] illustre son jardin intérieur, refusant de se laisser mourir spirituellement. Car la résistance ne passe pas seulement par le combat, mais par la capacité à nommer la beauté là où elle semble avoir disparu.

Cette cohabitation des vers de Darwich et de la littérature classique, rappelle que la culture est un dialogue entre les peuples, et que si Nabil lit ce n’est pas pour oublier Gaza, mais pour que Gaza ne soit pas oubliée. Une preuve qu’on peut tout détruire, sauf la capacité d’un homme à espérer.

Nabil et ses auteurs ne sont pas seulement des témoins du passé, mais des veilleurs du présent, des gardiens de notre humanité…

Najoua

[1] Rachid Benzine, L’homme qui lisait des livres. Edition : Roman julliard-2025. P.18

[2] Idem-p.13

[3] Idem-p.17

[4] Tiré Les gens de la nuit de Mourid Al Barghouti. P.90

[5] Ce livre rassemble 17 contributions d’écrivains français, palestiniens ou franco-palestiniens. Pour donner voix aux victimes et ne pas garder le silence alors que Gaza meurt de faim et de froid. Pour exprimer l’indignation collective face au sort réservé au peuple palestinien. Pour affirmer, après Mahmoud Darwich, que « sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. On l’appelait Palestine. On l’appelle désormais Palestine. » Edition : Seuil.